体育クラブ🏸

- イベント🌈

こんにちは😃

スタッフの西岡です🙂↕️

本日は体育クラブの日で、バドミントン🏸を行いました✨す

今回のバドミントン🏸は児童のリクエストでしたが、、、バドミントンは「走る+止まる+跳ぶ+当てる+判断する」を高速で繰り返す“オープンスキル”のスポーツ。放課後等デイの療育でも、運動機能だけでなく実行機能(注意・抑制・ワーキングメモリ)や社会性のトレーニングになりやすいです☝️

NICEリクエスト👏👏✨

今日は春日事業所や来週からオープンする東郷事業所のスタッフも応援に来てくれました😆

子供達は初めましての先生にもすぐ仲良く話しかけて、一緒に遊んでしました👏

活動では、シャトル🏸メインで実施するグループと難易度を低くしてシャトルと風船🎈を使い分けて実施するグループと分かれて行いました🙌

しっかり準備体操☝️

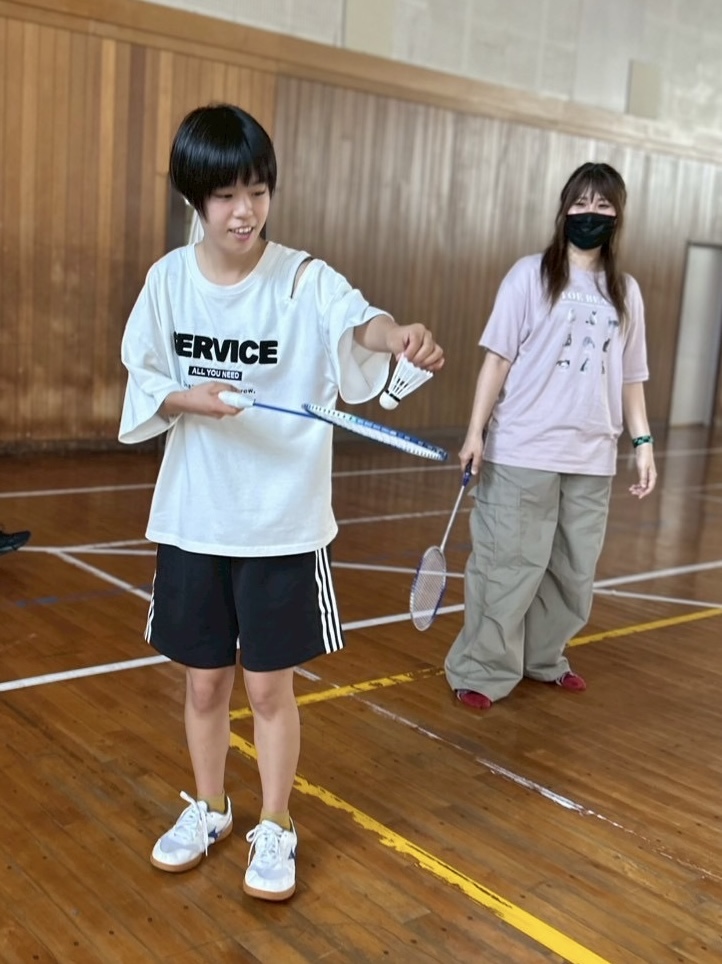

まずは1人ずつサーブとレシーブ練習🏸

ラケットの持ち方や打ち方のアドバイスもちゃんと聞いてくれてます☺️

練習後にダブルスで試合❗️

風船グループ🎈も白熱した試合でした🤩

スマッシュ!!!!!!

ここでバドミントンの効果の一部を載せておきますね✨

1) 体力・運動機能(全般)

小中学生向けのバドミントンプログラム「Shuttle Time」を導入した学校では、**基礎的運動技能(FMS:走・跳・投・捕・打)**の改善が報告されています。療育現場の“ボール扱いが苦手”の子にも相性◎。

2) 認知機能(実行機能:注意・抑制・作業記憶)

サッと状況を読み、コースを選び、打ち分ける——こうしたオープンスキル運動は、閉鎖型運動(ランニング等)より実行機能の向上効果が大きいことが系統的レビューで示されています。バドミントンは代表的オープンスキルです。

その場の1回運動でも効果:バドミントン直後はストループ課題の成績が有意に向上。同等時間のランニングでは効果が見られないという比較研究があります(大学生対象)。「試合形式の短時間でも頭が冴える」を裏づけます。

3) 社会性・情動の調整

身体活動は認知・メンタルヘルスの改善(気分・不安の軽減、学習面の支援)とも関連。療育での「切り替え」や「落ち着き」にもプラスが期待できます。

自閉スペクトラム症(ASD)の子どもに対して、運動介入は社会機能の改善(対人応答・共同注意・コミュニケーション)に効果を示すメタ分析が2025年に報告。ペア練・ラリー練は“相手に合わせる”練習そのものです。

他にも視覚-運動協調の能力や、骨や筋肉の発達にも効果ありです🙌

汗びっしょりなりながら、たくさん体を動かすことができました😆👏

中にはまたバドミントンやりたい!!という声もあり、いい体育クラブになりました✨

後片付けでは、何人かでモップ早がけ対決‼️😂

盛り上がっていました😁

事業所に戻った後は、クールダウンにアイスを食べました☺️

自由時間の素敵な1枚📸

来月の体育クラブもリクエストにお応えして、バレーボールの予定です🏐🎵

来月も楽しく運動しましょう♪♪